PAPEETE, 1er février 2018 - L’Institut d’Émission des Départements d’Outre-mer et l’Institut d’Émission d’Outre-mer publient cette semaine un état des lieux de l’économie bleue dans l’Outre-mer. L’occasion de faire un point sur la réalité et les perspectives de ce secteur composite de l’économie polynésienne.

En 2017, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a publié un rapport sur le potentiel de l’économie de la mer à l’horizon 2030. Les projections de l’organisme démontrent que ce secteur d’activités pourrait connaitre dans les 15 prochaines années une croissance supérieure à la croissance économie mondiale, en termes de valeur ajoutée et d’emploi. Si les tendances actuelles se poursuivent, la valeur ajoutée mondiale des activités maritimes pourrait doubler (3 000 milliards USD), tandis que sa contribution à la valeur ajoutée totale (2,5 %) se maintiendrait. L’aquaculture marine, l’éolien offshore, les activités de transformation de poisson et la construction et réparation navale devraient être particulièrement dynamiques. A l’échelle planétaire, 40 millions d’emplois sont à la clé.

Avec 5 millions de kilomètres carrés d’espace maritime dans sa zone économique exclusive, la Polynésie française représente le premier espace maritime français, lui-même deuxième domaine maritime au monde (11 millions de km2). Petit tour d’horizon des réalités et des niches de développement de l’économie bleue polynésienne.

En 2017, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a publié un rapport sur le potentiel de l’économie de la mer à l’horizon 2030. Les projections de l’organisme démontrent que ce secteur d’activités pourrait connaitre dans les 15 prochaines années une croissance supérieure à la croissance économie mondiale, en termes de valeur ajoutée et d’emploi. Si les tendances actuelles se poursuivent, la valeur ajoutée mondiale des activités maritimes pourrait doubler (3 000 milliards USD), tandis que sa contribution à la valeur ajoutée totale (2,5 %) se maintiendrait. L’aquaculture marine, l’éolien offshore, les activités de transformation de poisson et la construction et réparation navale devraient être particulièrement dynamiques. A l’échelle planétaire, 40 millions d’emplois sont à la clé.

Avec 5 millions de kilomètres carrés d’espace maritime dans sa zone économique exclusive, la Polynésie française représente le premier espace maritime français, lui-même deuxième domaine maritime au monde (11 millions de km2). Petit tour d’horizon des réalités et des niches de développement de l’économie bleue polynésienne.

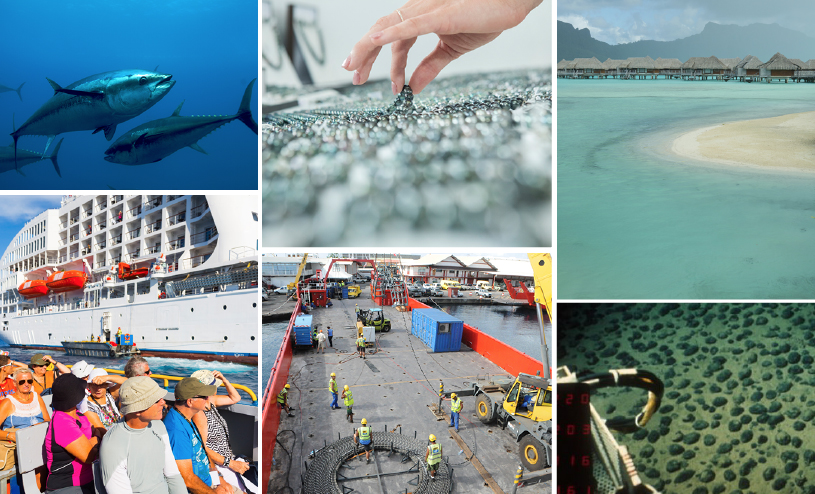

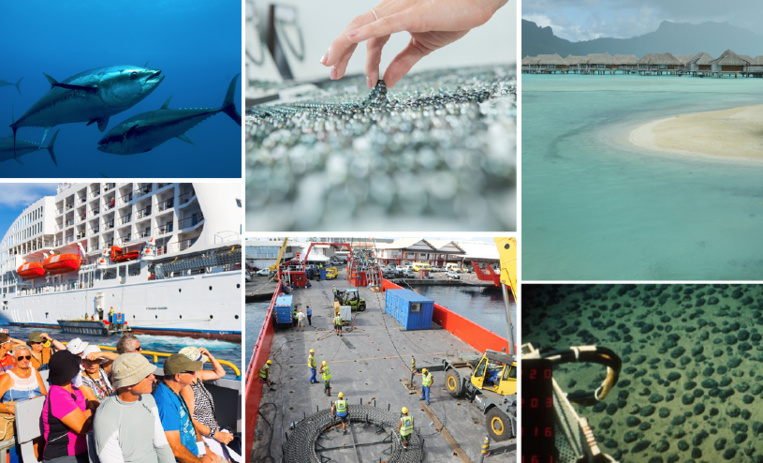

Tourisme bleu

L’activité est principalement constituée de la croisière et de la plaisance. En Polynésie française, après avoir traversé une période de crise de 2009 à 2011, le secteur connait une évolution favorable liée à l’augmentation des rotations des navires et de l’arrivée de nouveaux bateaux, aussi bien des paquebots transpacifiques que des bateaux de croisière Inter-îles au départ de Tahiti. Sur le segment transpacifique, on dénombre entre 45 000 et 50 000 passagers annuels. En dépit d’un léger fléchissement en 2016, le nombre de croisiéristes est en croissance annuelle moyenne de 12 % depuis 2010. L’élan devrait reprendre en 2018 avec l'arrivée de plusieurs nouvelles compagnies. Sur le segment inter-îles, on compte 36 000 croisiéristes en 2016, soit +6,5 % par an en moyenne depuis 2010.

Au-delà de l’augmentation du trafic en volume, une autre piste de développement de la croisière passe par la valorisation des dépenses par passagers. La dépense moyenne d’un croisiériste est aujourd'hui de 336 000 Fcfp par séjour, hébergement compris, soit 22 000 Fcfp par jour en moyenne.

De son côté, la plaisance affiche une progression rapide depuis 2010. Le nombre de visiteurs a augmenté de 40 % pour atteindre 2 630 visiteurs en 2015, répartis sur 700 bateaux de plaisance. Surtout, la plaisance contribue au développement touristique des îles éloignées : 84 % des plaisanciers visitent au moins trois des archipels polynésiens, notamment les îles les moins fréquentées par les touristes terrestres et les croisiéristes.

Au-delà de l’augmentation du trafic en volume, une autre piste de développement de la croisière passe par la valorisation des dépenses par passagers. La dépense moyenne d’un croisiériste est aujourd'hui de 336 000 Fcfp par séjour, hébergement compris, soit 22 000 Fcfp par jour en moyenne.

De son côté, la plaisance affiche une progression rapide depuis 2010. Le nombre de visiteurs a augmenté de 40 % pour atteindre 2 630 visiteurs en 2015, répartis sur 700 bateaux de plaisance. Surtout, la plaisance contribue au développement touristique des îles éloignées : 84 % des plaisanciers visitent au moins trois des archipels polynésiens, notamment les îles les moins fréquentées par les touristes terrestres et les croisiéristes.

Perliculture

La perliculture constitue la deuxième ressource propre du Pays, derrière les activités touristiques : elle génère plus de la moitié de ses recettes d’exportation de biens (63,7 millions d’euros), principalement par la vente de perles de culture brutes à destination du Japon et de Hong Kong. L’activité est exercée par 560 exploitations, en grande majorité familiales et artisanales, situées aux Tuamotu (78 %), sur une superficie globale de 8 340 hectares. Quelques grandes fermes concentrent la majorité de la production.

En complément, la vente de nacres génère près de 2 millions d’euros de recettes à l’exportation en moyenne depuis 2008.

En complément, la vente de nacres génère près de 2 millions d’euros de recettes à l’exportation en moyenne depuis 2008.

Energies renouvelables

Utilisé de manière pionnière par des hôtels de Polynésie française, le SWAC (Sea Water Air Conditioning) exploite l’eau froide des profondeurs pour le refroidissement des circuits d’eau douce de climatisation de grands bâtiments. La première installation commerciale mondiale de ce système a été réalisée par l’hôtel Intercontinental de Bora Bora en 2006. L’hôtel The Brando sur l’atoll de Tetiaroa a mis en place une installation semblable en 2014. Cofinancé par l’AFD, la BEI et l’ADEME, un nouveau projet de SWAC à l’hôpital de Taaone devrait être opérationnel fin 2020. La technique fait des émules puisque deux projets de SWAC sont actuellement à l'étude sur l'île de La Réunion, au CHU de Saint-Pierre et à l’aéroport international.

Ressources minières

Les sous-sols marins des collectivités du Pacifique présenteraient un ensemble de zones propices à la présence de métaux rares, de cobalt, de phosphate, de manganèse. On y trouve aussi des minéralisations sulfurées riches en cuivre, zinc, plomb, cobalt et or, ainsi que d’autres métaux tels que l'indium et le germanium (terres rares). La connaissance du sous-sol marin reste néanmoins très incomplète et la question des ressources minières ne dépasse pas à l’heure actuelle le stade de l’exploration scientifique. Des réflexions sont en cours afin de définir le cadre juridique et les conditions d’une éventuelle exploitation de ces ressources.

Câbles sous-marins

Pour répondre aux besoins croissants associés à la numérisation des économiques ultramarines, de nouveaux câbles sont en cours d’installation ou à l’étude.

Un accord intergouvernemental de coopération entre la Polynésie française, la Nouvelle-Zélande, les îles Cook et les Samoa a été signé en décembre 2017 pour la pose d’un câble sous-marin international. Le câble Manatua coûtera 6 milliards Fcfp à répartir entre les quatre pays participants et les éventuels bailleurs de fonds internationaux.

Autre projet, le câble Natitua doit être opérationnel en novembre 2018. Ce projet domestique étendra l’infrastructure existante, qui relie actuellement Tahiti à Moorea et trois îles Sous-le-Vent, à huit îles de l’archipel des Tuamotu et à l’archipel des Marquises permettant de développer l'accès au haut débit dans ces archipels éloignés.

Un accord intergouvernemental de coopération entre la Polynésie française, la Nouvelle-Zélande, les îles Cook et les Samoa a été signé en décembre 2017 pour la pose d’un câble sous-marin international. Le câble Manatua coûtera 6 milliards Fcfp à répartir entre les quatre pays participants et les éventuels bailleurs de fonds internationaux.

Autre projet, le câble Natitua doit être opérationnel en novembre 2018. Ce projet domestique étendra l’infrastructure existante, qui relie actuellement Tahiti à Moorea et trois îles Sous-le-Vent, à huit îles de l’archipel des Tuamotu et à l’archipel des Marquises permettant de développer l'accès au haut débit dans ces archipels éloignés.

Pêche hauturière

La filière hauturière polynésienne se compose d’une flottille de 59 thoniers palangriers en 2016, essentiellement utilisés pour la pêche fraîche. En effet, la production congelée ne représente que 4 % de la production commerciale de la flotte palangrière en 2016, contre 20 % il y a dix ans, au regard de la prépondérance de la consommation locale de poissons frais (4000 tonnes). En 2016, les volumes de captures s’élèvent à 5 638 tonnes et les rendements nominaux à 33 kilos pêchés pour 100 hameçons lâchés. Un projet de schéma directeur de développement de l’activité (septembre 2017) prévoit d’augmenter les captures à 12 000 tonnes à l’horizon 2027.

Aquaculture

L’aquaculture pourrait croître significativement en Polynésie française à moyen terme. Les autorités polynésiennes et la société chinoise Tian Rui International ont signé en 2014 une convention pour le développement d’une unité de production aquacole à Hao, atoll dans l’archipel des Tuamotu. À terme, les investisseurs projettent l’exportation de 50 000 tonnes de poissons d’élevage vers le marché chinois.

Crevette bleue

En Polynésie française, la production aquacole de crevettes bleues est assurée par trois fermes. En 2016, elle reste limitée à 103 tonnes, mais enregistre une croissance annuelle moyenne de 17 % depuis 2010. Destinée à la consommation locale, elle est complétée par des importations (74 tonnes en 2016), d’où un potentiel de croissance que les acteurs de la filière tentent d’exploiter en expérimentant l’élevage de crevettes en pleine mer depuis 2012, pour pallier l’absence de foncier disponible pour les activités de pisciculture.

Aquariophilie

Une filière d’élevage de bénitiers s’est constituée en Polynésie française au début des années 2000 et, depuis 2008, la CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) délivre des permis d’exportation pour le marché de l’aquariophilie. En 2013, la valeur des exportations s’élevait à 31 millions Fcfp pour 8 tonnes de bénitiers vivants. Mais, s'il parvient à se structurer, ce secteur présente un formidable potentiel de développement. Parallèlement, une filière d’élevage de poissons d’ornement existe, mais elle représente en valeur moins de 2 % des exportations de poissons du Pays.